I cleaned their bathrooms for 12 years; they didn’t know that the boy I arrived with was my son… until it became their only hope of survival.

I cleaned their bathrooms for 12 years; they didn’t know that the boy I arrived with was my son… until it became their only hope of survival.

My name is Chinyere. I started working as a cleaner at the Oladimeji Mansion at the age of 29.

She was a widow. My husband had died in a building collapse, and only my four-year-old son, Ifeanyi, remained.

When I begged Mrs. Oladimeji to give me a job, she looked me up and down, evaluating me before saying, “You can start tomorrow. But no child should be on the loose. He will stay in the back rooms.”

I nodded. I had no choice.

We moved into the boys’ rooms: a single mattress, a leaky roof, and a lot of silence.

Every morning, she scrubbed marble floors, polished toilet lids, and cleaned up what was left behind by the lady’s three spoiled children.

They never looked me in the eye.

But my son? He watched. He learned. And every day he would say, “Mom, I’ll build you a bigger house than this.”

Ifeanyi was brilliant. He taught him the numbers with chalk and broken tiles. He read old newspapers as if they were textbooks.

When she turned 7, I pleaded with the lady:

“Please, ma’am, go to the same school as your children. I’ll work extra. I will pay him with my salary.”

Mocked. “My children do not get together with the children of domestic workers.”

So I enrolled him in a local public school.

He walked two hours every day.

Sometimes barefoot.

But he never complained.

By age 14, she was winning state contests.

One of the judges, a woman from the United Kingdom, noticed him.

“He’s talented,” he said. “If I had the right platform, I could become someone amazing.”

He helped us apply for international scholarships. And just like that…

He entered a prestigious science program in Canada.

When I told Mrs. Oladimeji, she was stunned.

“Wait! The boy you came here with… is he your son?”

Smiled.

“Yes. The same guy who grew up while I cleaned your bathrooms.”

Ifeanyi went to Canada.

I stayed.

He kept cleaning.

He was still invisible.

Until one day, everything changed.

Mr. Oladimeji suffered a heart attack. His eldest daughter was diagnosed with kidney failure. Their businesses fell apart.

His wealth vanished like fog.

The doctors told them, “You need international experts. But no one is willing to help.”

Then came a letter from Canada:

“My name is Dr. Ifeanyi Udeze. I am a transplant specialist. I can help. And I know the Oladimeji family very well.”

When he walked into the room, wearing his white coat and a private medical team by his side…

… Mrs. Oladimeji put her hands to her face. He couldn’t believe his eyes.

And just before he spoke…

[END OF PART 1]

Part 2: “The Return of the Invisible Son”

The news reached the mansion as a whisper that turned into a scream: “There’s a doctor from Canada who says he can save her!”

Mrs. Oladimeji did not have the strength to hesitate. Her eldest daughter, Amarachi, had been connected to machines for weeks. Doctors in Lagos had given up. International specialists charged impossible figures, and all the powerful contacts who once dragged themselves for their approval now didn’t even answer their calls.

Entonces, él llegó.

Un hombre alto, de bata blanca, gafas elegantes, y un acento extranjero suave pero firme. Detrás de él, un pequeño equipo de médicos nigerianos y canadienses, todos atentos a sus órdenes.

Cuando entró al hospital privado donde Amarachi estaba ingresada, el silencio se apoderó de la sala. Hasta los doctores locales se apartaron. Su presencia imponía algo más que autoridad médica… imponía destino.

La señora Oladimeji frunció el ceño, con el rostro demacrado por la angustia. No lo reconoció al principio.

Pero él sí la reconoció a ella.

—Señora Oladimeji —dijo con voz serena—. Vengo a ayudar.

—¿Usted… quién es?

Él bajó levemente la mascarilla médica. Sus ojos brillaban con una mezcla de compasión… y memoria.

—Me llamo Dr. Ifeanyi Udeze.

Ella parpadeó, confundida.

—¿Udeze…?

—Viví en su casa. Dormí en un colchón en la habitación del fondo. Mientras mi madre limpiaba sus baños durante doce años… yo aprendía.

El Sr. Oladimeji, ahora frágil y encorvado, se aferró al borde de la camilla.

—¿Ese niño… eras tú?

Ifeanyi asintió.

—El mismo que ustedes nunca miraron a los ojos. Hoy, soy el único que puede mirar dentro del cuerpo de su hija… y salvarla.

La señora cayó de rodillas, como si el peso de toda su arrogancia por fin se estrellara sobre ella.

—Lo siento. No lo sabía. Si lo hubiera sabido…

—No habría cambiado nada —la interrumpió con suavidad—. Porque usted no quiso ver.

Hubo silencio.

Entonces él añadió:

—Pero la compasión que mi madre me enseñó fue más grande que cualquier desprecio. Así que voy a operarla.

El quirófano se preparó.

Seis horas más tarde, Amarachi salió con vida.

Y nadie volvió a ver el mundo de la misma forma.

Parte 3: “Renacer desde el perdón”

La cirugía duró seis horas. Seis horas en las que cada minuto parecía un siglo. La señora Oladimeji pasó todo ese tiempo de rodillas, apretando un pañuelo viejo en sus manos temblorosas, sus labios murmurando plegarias sin cesar. A su lado, el señor Oladimeji permanecía en silencio, con la cabeza baja — en sus ojos ya no quedaba orgullo, solo vacío y arrepentimiento.

Finalmente, la puerta del quirófano se abrió.

Ifeanyi salió, con el rostro empapado de sudor, las ojeras marcadas, pero con una chispa firme en la mirada:

—Ella vivirá.

Un grito de alivio se escapó del pecho de la madre. La señora Oladimeji se desplomó de rodillas en el suelo del pasillo, sollozando:

—¡Gracias, Dios mío… gracias…!

El señor Oladimeji se acercó a Ifeanyi y le tomó la mano:

—Hijo… gracias. Gracias por salvar a nuestra hija.

Pero Ifeanyi retiró la mano, con educación pero con firmeza.

—No lo hice por ustedes. Lo hice por una promesa que le hice a mi madre —la mujer que solía limpiar su casa de rodillas—. Ella me enseñó a perdonar… incluso a quienes nunca nos vieron como seres humanos.

Nadie respondió. Solo quedó el silencio, interrumpido por el suave pitido del monitor cardíaco que marcaba el latido débil pero constante de Amarachi desde la sala de recuperación.

Tres días después, Amarachi abrió los ojos. La primera imagen que vio tras salir del coma fue el rostro de Ifeanyi, revisando con delicadeza la vía intravenosa.

—¿Quién eres…?

—Solo alguien que una vez fue invisible para tu familia.

Ella parpadeó, confundida.

Desde el fondo de la habitación, la señora Oladimeji comenzó a llorar.

—Es el hijo de nuestra antigua empleada doméstica… el hijo de Eunice…

Amarachi murmuró:

—Ella… ella solía traerme medicina cuando yo tenía fiebre…

Ifeanyi asintió lentamente.

—Mi madre falleció. Pero antes de morir, me dijo: “Hijo, sé una buena persona. No dejes que el rencor convierta tu corazón en piedra.”

Las lágrimas rodaron por las mejillas de Amarachi.

—Gracias… por salvarme.

Ifeanyi le tomó suavemente la mano.

—No me debes nada. Pero si de verdad quieres agradecerme… vive de otra manera. Usa tus privilegios para ayudar a quienes, como mi madre, fueron ignorados por esta sociedad.

Ella asintió con fuerza. Era más que una promesa. Era un nuevo comienzo.

Parte Final: “Lo que se hereda no siempre se ve”

Dos meses después, Amarachi salió del hospital. Aún caminaba con bastón, pero su espíritu era otro. La joven altiva, ciega a la desigualdad, ya no existía. En su lugar, una mujer con ojos nuevos —no de vista, sino de visión— comenzaba a trazar su propio camino.

Durante su recuperación, Amarachi pasó largas horas conversando con Ifeanyi. Le preguntó sobre su infancia, sobre cómo su madre soportó humillaciones en silencio, y cómo él logró convertirse en médico a pesar de todo.

Y un día, sentada en el jardín del hospital, Amarachi dijo algo que lo dejó sin palabras:

—Quiero convertir nuestra antigua casa familiar… en una clínica gratuita. Llévala tú. Hazla tuya. Yo ya no quiero nada que venga de un nombre manchado por el desprecio.

Ifeanyi la miró, sin saber si llorar o sonreír.

—¿Estás segura?

—Más segura que de cualquier otra cosa en mi vida. Quiero que tu madre, Eunice, sea el nombre que viva en esas paredes. Que su legado no sea el del silencio… sino el de la esperanza.

La señora Oladimeji fue la única que entendió verdaderamente la magnitud de esa decisión. La vieja mansión de Lekki, con sus columnas blancas y jardines perfectos, pronto se transformó en la Clínica Comunitaria Eunice Hope. Ifeanyi se convirtió en su director, y muchos de los niños de los barrios humildes fueron tratados allí por primera vez en sus vidas por un médico que alguna vez no tuvo zapatos.

El señor Oladimeji, en cambio, desapareció del ojo público. Los negocios familiares colapsaron cuando varios exempleados denunciaron prácticas laborales abusivas. Su prestigio, construido sobre desprecio y poder, no sobrevivió a la ola de verdad que su propia hija había iniciado.

Amarachi, ahora con una pequeña fundación, comenzó a viajar por todo el país, hablando en universidades, en iglesias, en eventos juveniles. Contaba su historia con crudeza, sin esconder la vergüenza de su pasado, pero con una voz firme.

—Yo fui ciega… no por mis ojos, sino por mi corazón. Pero alguien me devolvió la luz, y no lo hizo con venganza, sino con compasión. Ese alguien era el hijo de una mujer a quien mi familia nunca supo ver.

En una entrevista que se volvió viral, Ifeanyi dijo una frase que conmovió al país:

“Mi madre limpiaba sus pisos, pero yo, su hijo, les enseñé a mirar hacia abajo… no para humillar, sino para levantar.”

Epílogo

Una tarde, Amarachi visitó la tumba de Eunice, en un pequeño cementerio en las afueras de Lagos. Llevaba flores y una carta escrita a mano.

—Gracias por criar a un hombre que me salvó la vida… y me mostró cómo vivirla.

Dejó la carta entre las flores, y mientras el viento soplaba suavemente, Amarachi sonrió. Porque entendió, al fin, que el verdadero linaje no se mide por el apellido, sino por las acciones que dejas en el mundo.

News

NAKAKAGULAT! Ang Lihim na Panganib ng Paborito Nating Luyang Dilaw na Dapat Mong Malaman Agad!

NAKAKAGULAT! Ang Lihim na Panganib ng Paborito Nating Luyang Dilaw na Dapat Mong Malaman Agad! Naisip mo na ba kung bakit sa kabila ng araw-araw na pag-inom mo ng turmeric tea o paghahalo nito sa iyong mga lutuin ay parang…

Isang batang babae ang nawala mula sa kanyang bakuran noong 1999. Makalipas ang labing-anim na taon, natagpuan ito ng kanyang ina.

Isang batang babae ang nawala mula sa kanyang bakuran noong 1999. Makalipas ang labing-anim na taon, natagpuan ito ng kanyang ina. Noong Hunyo 15, 1999, ang tahimik na lungsod ng Riverside ay minarkahan ng pagkawala ng isang 18-taong-gulang na batang…

KARMA IS REAL: Asec. Claire, Sinampahan ng 10 Milyong Pisong Kaso ni Cong. Leviste! “Reyna ng Fake News” Daw?

KARMA IS REAL: Asec. Claire, Sinampahan ng 10 Milyong Pisong Kaso ni Cong. Leviste! “Reyna ng Fake News” Daw? Nayanig ang buong social media at ang mundo ng pulitika sa isang pasabog na balitang gumimbal sa ating lahat nitong nakaraang…

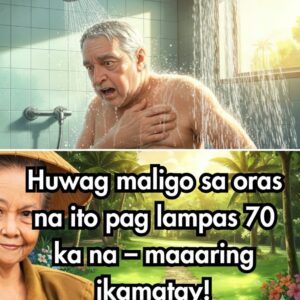

Babala sa mga Senior Citizens: Ang Delikadong Oras ng Paliligo na Maaaring Magdulot ng Atake sa Puso at Brain Hemorrhage—Isang 75 Anyos na Lolo, Hindi Na Nakalabas ng Banyo

Babala sa mga Senior Citizens: Ang Delikadong Oras ng Paliligo na Maaaring Magdulot ng Atake sa Puso at Brain Hemorrhage—Isang 75 Anyos na Lolo, Hindi Na Nakalabas ng Banyo Ang paliligo ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na kalinisan at…

PINAGTAGO AKO NG ASAWA KO SA ILALIM NG KAMA HABANG KASAMA ANG KABIT NIYA. AKALA NIYA ISA LANG AKONG “DOORMAT”. NAKALIMUTAN NIYANG AKIN ANG LUPANG TINATAPAKAN NIYA…

PINAGTAGO AKO NG ASAWA KO SA ILALIM NG KAMA HABANG KASAMA ANG KABIT NIYA. AKALA NIYA ISA LANG AKONG “DOORMAT”. NAKALIMUTAN NIYANG AKIN ANG LUPANG TINATAPAKAN NIYA… Nakatiklop ako sa ilalim ng kama, pilit pinipigilan ang bawat hinga. Ang walong…

Akala namin ay isang kanlungan lamang ang aming natagpuan upang mabuhay. Ngunit sa ilalim ng mga ugat ng puno ay naroon ang isang sikretong ilang siglo na ang tanda. Isang kayamanan na nagpapakita ng pag-asa at kasakiman ng tao.

Akala namin ay isang kanlungan lamang ang aming natagpuan upang mabuhay. Ngunit sa ilalim ng mga ugat ng puno ay naroon ang isang sikretong ilang siglo na ang tanda. Isang kayamanan na nagpapakita ng pag-asa at kasakiman ng tao. …

End of content

No more pages to load